2025년 2월, LG에너지솔루션은 충북 오창 에너지플랜트 1공장에 전고체 배터리 파일럿 라인 건설을 시작하며 본격적인 상용화 레이스에 합류했습니다. 국내 경쟁사 대비 6~12개월 가량 늦은 출발이지만, 2030년 목표로 한 기술 집중 전략이 주목받고 있습니다.

전고체 배터리 파일럿 라인 구축 현황과 기술적 의미

LG에너지솔루션은 기존 대전 기술연구원과 서울 마곡 R&D 캠퍼스에서 진행하던 기초 연구를 넘어 생산 현장과의 연계를 강화했습니다. 오창공장 내 3,200㎡ 규모의 전용 공간에 구축되는 이 시설은 황화물계 전고체 배터리 전용 라인으로 확인되었으며, 2026년 1분기 가동 목표로 공정 최적화 장비 47종을 단계별로 도입 중입니다.

주요 장비로는 고체 전해질 박막 성장 장치(두께 5μm 이하 구현), 초정밀 압착 시스템(최대 100MPa 압력), 리튬 메탈 음극 적층기 등이 포함됩니다. 특히 3D 프린팅 기술을 접목한 전해질 성형 공정은 기존 대비 30% 이상의 생산 효율 향상을 기대하고 있습니다.

국내외 경쟁사 개발 현황 비교 분석

삼성SDI는 2024년 7월 천안 사업장에 연간 100MWh 규모의 파일럿 라인을 가동 시작했으며, 2027년 양산을 목표로 900Wh/L급 에너지 밀도 제품 개발에 성공했습니다. 현대자동차그룹은 2025년 3월 미국 조지아주 공장에 150MWh 규모 시설을 착공하며 2028년 전기차 적용을 추진 중입니다.

SK온의 경우 2025년 4분기 대전 연산동 연구단지에 50MWh 규모 시험라인 구축 계획을 발표했으나, 아직 실제 공정 장비 투입은 이뤄지지 않은 상태입니다. 중국 CATL은 2027년 상용화 목표로 300MWh 규모 양산라인 건설을 푸저우시에서 진행 중이며, 일본 도요타는 2026년 1/2차 전고체 배터리 팩을 프리우스 모델에 적용 예정입니다.

LG의 기술 전략 전환 배경과 핵심 과제

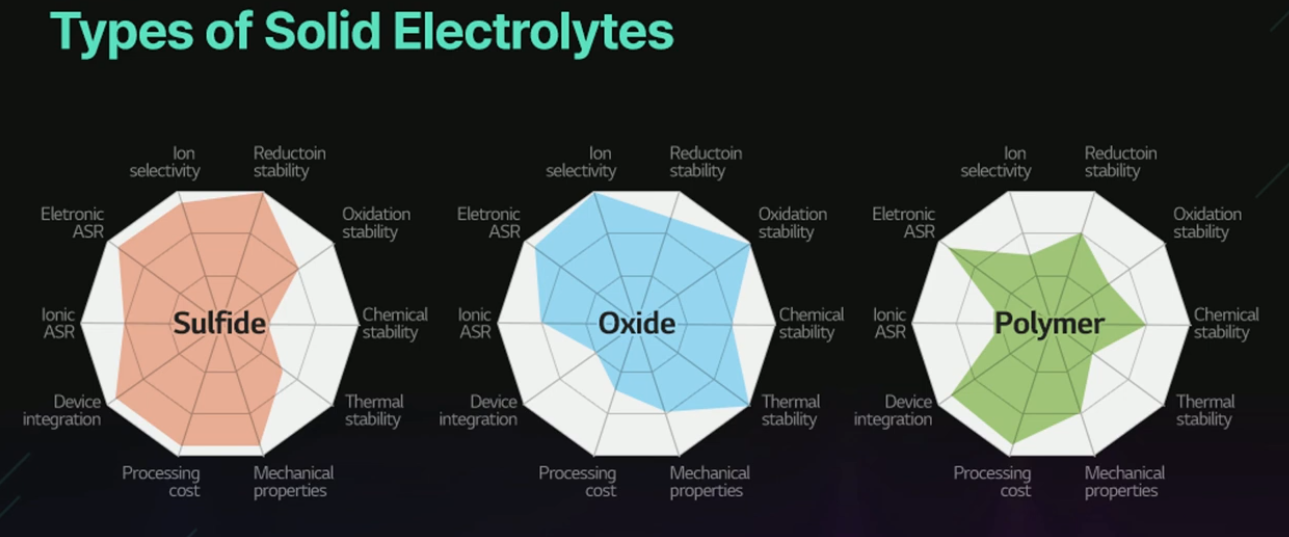

초기 2022년 로드맵에서 고분자계 전고체 배터리(에너지 밀도 400Wh/kg)를 2026년 양산할 계획이었으나, 2024년 8월 기술 방향을 황화물계(에너지 밀도 500Wh/kg)로 전면 수정했습니다. 이 결정의 배경에는 고분자 전해질의 낮은 이온 전도도(0.1mS/cm) 문제와 삼성SDI의 황화물 기술 선점 위협(2027년 양산 예고)이 작용했습니다.

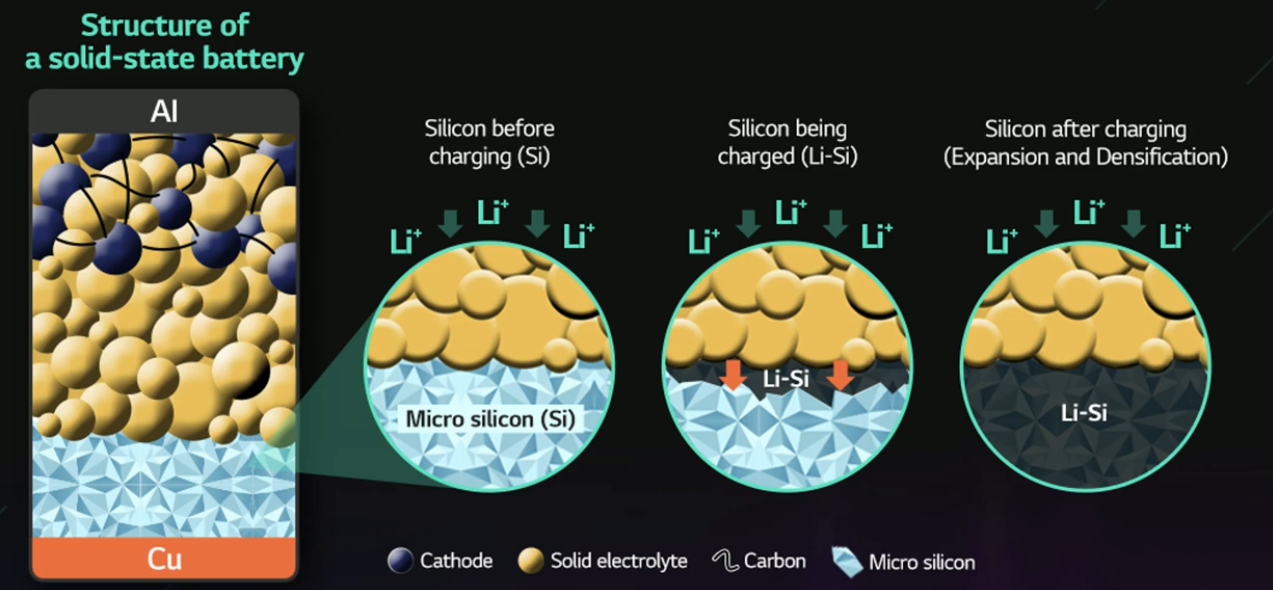

주요 기술 장벽으로는 ① 황화물 전해질의 화학적 불안정성(리튬황화물 분해 억제 기술) ② 고온 압착 공정에서의 전극-전해질 계면 저항 관리(현재 25Ω·cm² → 목표 5Ω·cm² 이하) ③ 실리콘 음극 팽창률 제어(300% → 15% 이하) 등이 남아있습니다. LG는 나노 다공성 실리콘 구조체(직경 150nm, 두께 2μm) 코팅 기술로 이 문제를 해결 중이며, 2025년 3분기 시제품 테스트에서 98.7% 수명 유지율을 달성했다고 발표했습니다.

차세대 배터리 생태계 구축을 위한 파생 기술 개발

전고체 배터리 상용화를 위한 중간 단계로 반고체 배터리(에너지 밀도 350Wh/kg)를 2026년 선보일 예정입니다. 젤 타입 전해질(점도 500cP)을 도입해 기존 액체 전지 대비 열 안정성을 40% 향상시켰으며, 46파이 원통형 셀(직경 46mm, 높이 80mm)에 최초 적용합니다.

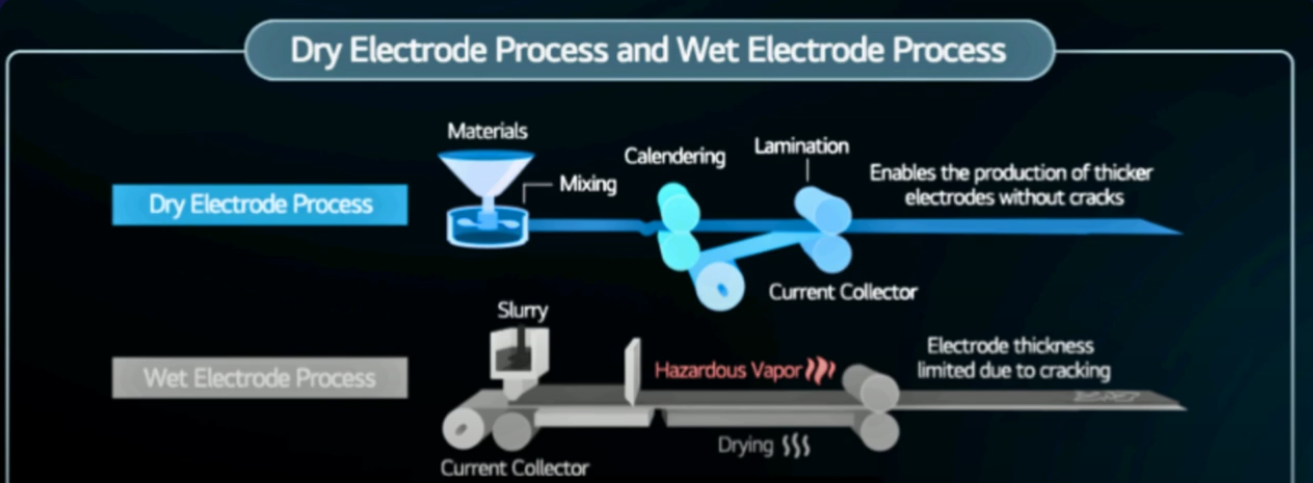

이와 병행해 건식 전극 공정을 2025년 4분기 양산라인에 도입합니다. 기존 습식 대비 코팅 두께를 100μm에서 70μm로 줄여 에너지 밀도 15% 향상과 제조원가 30% 절감 효과를 기대하며, 초고속 스태킹 기술(분당 1.2m 처리 속도)로 생산성도 개선했습니다.

글로벌 시장 공략을 위한 전략적 제휴 현황

북미 시장을 겨냥한 GM 협업 프로젝트에서는 2027년 디트로이트 공장에 전고체 배터리 전용 라인(초기 연산 5GWh) 건설을 검토 중입니다. 유럽에서는 스텔란티스와 합작법인 'ACC'를 통해 2030년까지 40GWh 규모 생산체계 구축 MOU를 체결했으며, 아시아 지역에서는 혼다·소니와 전기항공기용 초경량 버전(에너지 밀도 600Wh/kg) 개발에 주력하고 있습니다.

실리콘 음극 소재 분야에서는 한국화학연구원과 공동으로 5세대 다공성 실리콘 합성 기술(비표면적 1500m²/g)을 개발 완료했으며, 2026년 상용화를 목표로 오창 2공장에 연산 3만톤 규모 생산라인을 구축 중입니다. 리튬 재활용 측면에서는 캐나다 로키몬트社와 폐배터리에서 99.9% 순도 리튬 회수 기술을 개발해 2025년부터 연간 5,000톤 처리 체계를 가동합니다.

전고체 배터리 산업의 미래 전망과 과제

2030년 글로벌 전고체 배터리 시장 규모는 120조 원(점유율 35%)으로 예상되며, LG에너지솔루션은 이 중 25% 이상을 차지하는 것을 목표로 하고 있습니다. 이를 위해 2024~2030년 동안 총 7조 원 규모의 R&D 투자를 진행하며, 특히 황화물 전해질 분야에 전체 예산의 60%를 집중 배분합니다.

주요 기술 개발 로드맵을 살펴보면 2025년 4분기 A샘플(에너지 밀도 380Wh/kg), 2027년 2분기 B샘플(450Wh/kg), 2029년 1분기 C샘플(500Wh/kg)을 단계적으로 출시할 계획입니다. 양산 초기 단계(2030년)에는 연간 10GWh 생산체계를 구축해 프리미엄 전기차(주행거리 800km 이상) 시장에 공급하며, 2035년까지 생산량을 50GWh로 확대할 방침입니다.

국내 배터리 산업 생태계 강화를 위해 45개 협력사와 '전고체 배터리 컨소시엄'을 구성했습니다. 소재 분야에서 일진머티리얼즈의 황화리튬 공급(순도 99.999%), 장비 분야에서 주원테크의 진공 압착기 개발(정밀도 ±0.5μm), 측정 분야에서 휴비스의 4D X-ray 검사장비(분해능 0.1μm) 공동개발 등이 대표적인 성과입니다.

이처럼 LG에너지솔루션은 전고체 배터리 경쟁에서 다소 늦은 출발에도 불구하고 체계적인 기술 로드맵과 생태계 구축을 통해 2030년 글로벌 시장 선점을 위한 발판을 마련하고 있습니다. 향후 2년간의 파일럿 라인 운영 성과가 차세대 배터리 산업 지형을 결정할 중요한 변수로 작용할 전망입니다.

다녀가신 흔적은 아래의 하트 모양의 공감 (♥)을 눌러서 남겨주시길 부탁드립니다.

로그인하지 않으셔도 공감은 가능합니다.

감사합니다 !

'전기차(EV) 시장 동향 및 분석' 카테고리의 다른 글

| K배터리 재도약을 위한 AI 스마트팩토리 혁명과 필수 배터리 기술의 진화 (1) | 2025.03.07 |

|---|---|

| CATL의 글로벌 배터리 리더십: 성공 전략과 한국 기업이 배워야 할 교훈 (0) | 2025.03.06 |

| 중국 신에너지 자동차 산업 급여 구조 심층 분석 (1) | 2025.02.26 |

| 미국 및 EU 관세 인상이 중국 전기차·배터리 산업에 미치는 영향 (1) | 2025.02.25 |

| 트럼프 행보와 콩고 광물 자원이 예고하는 2차 전지 산업의 대변화 (0) | 2025.02.24 |